«Non so se questa Europa è la vostra, ma non è certo la mia», dice la Presidente del Consiglio Meloni riferendosi al Manifesto di Ventotene. Quale sia la sua, però, non ce lo dice. E preferisce gettare discredito sui contenuti di quel Manifesto, che posero le basi per la nascita del Movimento federalista europeo (1943).

Provo a sintetizzarne la vicenda storica e a svolgere poi alcune considerazioni finali:

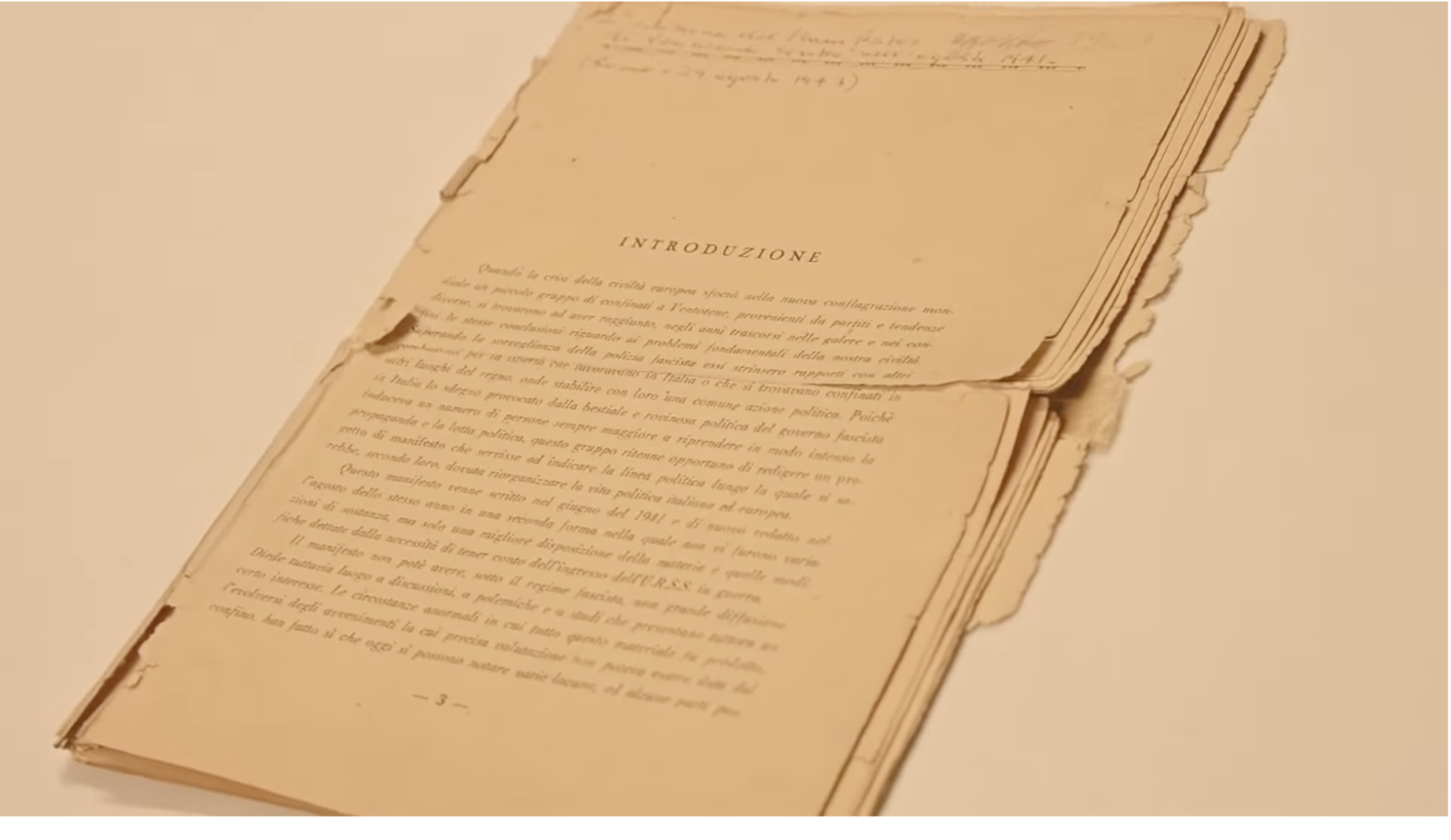

1) Sul finire degli anni ‘30, grazie all’interessamento di Lord Lothian, Luigi Einaudi fece recapitare a Ernesto Rossi, confinato sull’Isola di Ventotene, alcuni scritti di letteratura federalista inglese e, tra questi, anche il volumetto di Lionel Robbins su “Le cause economiche della guerra”. Ernesto Rossi, tra i fondatori di Giustizia e Libertà, aveva conosciuto Einaudi a Milano verso la fine degli anni ‘20. Nel 1930 era stato arrestato, condannato a vent’anni di carcere e rinchiuso a Regina Coeli, dove aveva avuto modo di leggere altri due lavori del Robbins. Nel 1937 – in una lettera inviata alla madre – aveva abbozzato un progetto sugli Stati Uniti d’Europa, articolato in sei punti. Nel 1938 venne confinato sull’Isola di Ventotene, dove l’anno successivo sarebbe arrivato anche Altiero Spinelli. Nel 1941, a partire dagli appunti di Rossi, dallo scritto del Robbins e dagli articoli di Einaudi, essi scrissero “Per un’Europa libera e unita. Progetto d’un Manifesto”: si trattava della prima stesura del Manifesto di Ventotene.

2) Il Manifesto va letto interamente e contestualizzato storicamente. Scritto mentre imperversava la guerra e si dava avvio alla Shoah, esso non ambiva a porsi come documento dottrinale, ma – come scrisse Bobbio – quale programma d’azione. La parte finale del Manifesto – quella cui ha fatto riferimento la Presidente del Consiglio Meloni – costituiva una sorta di appello alla costituzione di un “partito rivoluzionario”, che reclutasse “solo coloro che hanno fatto della rivoluzione europea lo scopo della loro vita”. Per fare cosa? Per governare la transizione nel dopoguerra, e cioè la crisi. In questo senso la “dittatura”: un rimedio volto al ripristino della libertà e della democrazia, entro un contesto europeo ovviamente rinnovato.

3) Quando nel Manifesto si dice che la “rivoluzione europea” dovrà essere “socialista”, si intende dire e fare ciò che poi fu effettivamente fatto: emancipare “le classi lavoratrici e la realizzazione per esse di condizioni più umane di vita”. Dove sta lo scandalo? Lo avremmo scritto con parole diverse nell’art. 3, secondo comma, della Costituzione. E lo avrebbero scritto anche gli altri nella propria Costituzione.

4) Il Manifesto non dice che sia necessario abolire la proprietà privata e passare, magari, alla collettivizzazione dei beni della produzione. E non avrebbe potuto dirlo perché la premessa necessaria era che quel partito rivoluzionario non coincidesse né con i democratici né con i comunisti. Il Manifesto dice una cosa diversa, e cioè che occorrerà valutare quale proprietà privata dovrà essere “abolita, limitata, corretta” o addirittura “estesa”. E subito dopo fa riferimento ad alcune attività da riservare al monopolio dello Stato: ad es., “le industrie elettriche” e le “industrie minerarie”. Quello che avremmo effettivamente fatto nel dopoguerra. Anche qui: dov’è lo scandalo?

5) Il merito principale del Manifesto non concerne le idee che gli estensori ebbero sulla “riforma della società”, ma è relativo alla parte sul federalismo europeo. Il problema per molti, e tra questi Piero Calamandrei, era dato dal metodo (non dal merito): la realizzazione degli Stati Uniti d’Europa avrebbe scontato una azione politica portata avanti non già da un unico soggetto politico (il “partito rivoluzionario”), ma dalle forze politiche esistenti (le stesse che sarebbero poi confluite nel CLN). Per questa ragione, in luogo del partito rivoluzionario, venne fondato nel 1943 il Movimento Federalista Europeo: perché senza i partiti vana sarebbe stata la lotta sul piano internazionale. Per quanto possa sembrare strano, lo stesso Spinelli finì per distaccarsi dalle idee (e non solo dal metodo) propugnate dal Manifesto e – suscitando le ire di Calamandrei – finì per accettare che il federalismo fosse soppiantato dal funzionalismo, e cioè che il processo di integrazione europea – attraverso una limitazione delle sovranità nazionali – avesse ad oggetto (semplifico) solo l’economia e non altro.

6) «Non so se questa Europa è la vostra, ma non è certo la mia», dice la Presidente del Consiglio Meloni, senza, tuttavia, dirci quale sarebbe la sua. Non aver realizzato l’unità politica dell’Europa mostra oggi quanto miope sia stato. Si dirà: le condizioni storico-politiche che si sarebbero determinate nel dopoguerra avrebbero impedito che il federalismo trovasse realizzazione. E questo è vero. Però osservo che siamo tornati al punto di partenza: all’anno zero della guerra fredda. L’Europa – e non certo il Manifesto di Ventotene – è stata tutto quello che sappiamo: più una Europa dei mercati che una Europa dei popoli. Va bene. Ma quello che deve essere chiaro è che il contrario del sovranismo non è l’europeismo, ma il trumpismo e il putinismo: se vuoi difendere le sovranità nazionali devi difendere l’Europa e promuoverne l’unificazione politica. Non c’è altra strada.

7) Non sostenere questa idea finisce per provocare ciò che oggi è sotto gli occhi di tutti: una Europa preda del più forte. L’idea di Europa che l’Italia sta nei fatti sostenendo è questa: bisogna rafforzare militarmente gli Stati membri (e non già l’Europa in sé) per difendersi da Putin perché questo piace agli USA, però non bisogna rafforzare politicamente l’Europa perché questo non piace agli USA. E lo dimostra proprio il rapporto privilegiato che il nostro governo intrattiene (illudendosi) con Trump.

Ma questa, come si vede, non è un’idea di Europa: è il suo contrario, è semplicemente la sua fine.

Davide Conti

Davide Conti