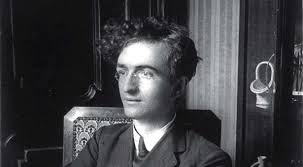

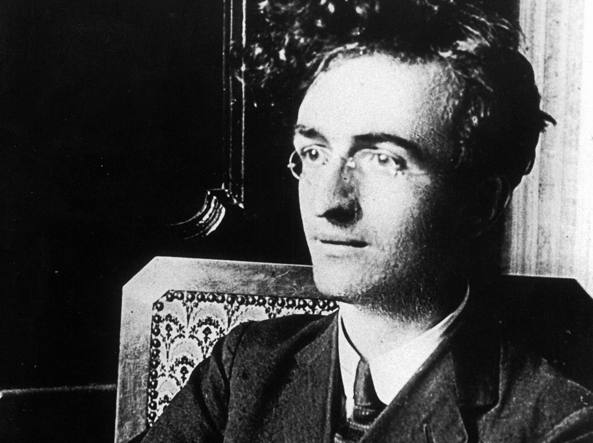

«Era un giovane alto e sottile, disdegnava l’eleganza della persona, portava occhiali a stanghetta, da modesto studioso: i lunghi capelli arruffati dai riflessi rossi gli ombreggiavano la fronte». Così un amico degli anni giovanili, lo scrittore e pittore Carlo Levi, descriveva la figura di Piero Gobetti, molti anni dopo la sua morte prematura, avvenuta dopo una breve esistenza vissuta con febbrile attività di intellettuale militante della cultura e della politica.

Nato a Torino il 19 giugno 1901, da genitori di origine contadina che in città si erano dedicati al piccolo commercio, Gobetti aveva compiuto da poco diciassette anni, quando, ancora studente di liceo, il 1° novembre 1918 fondò una rivista quindicinale «Energie Nove», «scritta da giovani e diretta specialmente ai giovani», come egli stesso la definiva in una lettera. Gobetti non aveva ancora compito 21 anni quando, conclusa nel 1920 l’esperienza della prima rivista, il 12 febbraio 1922 avviava la pubblicazione di una rivista settimanale, «La Rivoluzione Liberale», presto affiancata da una casa editrice e due anni dopo anche da una rivista di critica letteraria, «Il Baretti».

E non aveva ancora compiuto 25 anni Gobetti, quando morì esule a Parigi, il 15 febbraio 1926, dopo aver lasciato l’Italia per sottrarsi alle persecuzioni fasciste e proseguire nella capitale francese la sua attività di editore.

Durò dunque appena otto anni l’esperienza culturale e politica del giovane intellettuale torinese. Ma in quegli otto anni il suo pensiero e la sua attività, pur nella rapidità di uno svolgimento precocemente stroncato dalla morte, lasciarono un segno originale nella cultura politica dell’Italia contemporanea, soprattutto per il valore etico della sua rigorosa e intransigente opposizione al fascismo trionfante nei primi anni di Mussolini al potere.

L’opposizione di Gobetti era motivata fin dall’inizio dalla convinzione che il fascismo fosse, per usare le sue parole, «l’autobiografia della nazione», cioè «un’indicazione di infanzia perché segna il trionfo della facilità, della fiducia, dell’entusiasmo», un espediente «attraverso cui l’inguaribile fiducia ottimistica dell’infanzia ama contemplare il mondo semplificato secondo le proprie misure».

Nel peculiare giudizio di Gobetti sul fascismo è compendiata la ragione principale del suo impegno militante di intellettuale politico, che lo spinse a bruciare in pochi anni la sua esistenza con un ardore e una dedizione idealistica, congiunti tuttavia a una realistica consapevolezza della gravità della situazione in cui operava e dei rischi che il suo antifascismo intransigente avrebbe comportato per la sua persona. Gobetti affrontò i rischi con una ascetica volontà di sacrificio, senza alcuna ottimistica illusione di vittoria, ma convinto che la stessa testimonianza del sacrificio fosse una affermazione di valore politico in un Paese dove la grande maggioranza della gente era propensa al compromesso piuttosto che al rigore, ed era portata all’unanimità del conformismo piuttosto che all’eresia della critica.

Bisogna concepire il nostro lavoro – scriveva Gobetti il 23 novembre 1922, poche settimane dopo la “marcia su Roma” – «come un esercizio spirituale, che ha la sua necessità in sé, non nel suo divulgarsi. C’è un valore incrollabile al mondo: l’intransigenza e noi ne saremo, per un certo senso, in questo momento, i disperati sacerdoti». Siamo sinceri fino in fondo, aggiungeva Gobetti, «c’è chi ha atteso ansiosamente che venissero le persecuzioni personali perché dalle sofferenze rinascesse uno spirito, perché nel sacrificio dei suoi sacerdoti questo popolo riconoscesse se stesso».

Questo ideale di intransigenza derivava dalla convinzione che «la vita è tragica» e questa convinzione, più che essere frutto di una personale esperienza prima dell’avvento del fascismo al potere, era certamente maturata attraverso le sue letture giovanili, attraverso i filosofi e gli intellettuali che avevano maggiormente contribuito a formare la sua visione della vita, come Benedetto Croce, Giovanni Gentile, Alfredo Oriani, Giuseppe Prezzolini, Gaetano Salvemini, Luigi Einaudi, Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto, Carlo Cattaneo, Karl Marx, oltre agli scrittori del suo Piemonte, come Vittorio Alfieri, cui dedicò la sua tesi di laurea, al quale si sentiva affine per l’odio verso la tirannide e l’amore per la libertà.

Nell’opera di rigenerazione nazionale alla quale l’adolescente Piero si sentiva chiamato fin dagli anni del liceo, era esplicito il riferimento al lavoro delle generazioni precedenti la sua, che avevano aperto la strada e preparato il terreno, pur senza esser riusciti a portare l’impresa a compimento, perché travolti dall’esperienza della Grande Guerra. Si trattava di un compito molto ambizioso, coltivato con giovanile entusiasmo, attraverso una formazione culturale varia, con una intelligenza vivacissima e molto acuta nell’osservazione della realtà ma nello stesso tempo condizionata da un intellettualismo astratto e un po’ libresco, che spesso portava il giovane Gobetti a tradurre in formule perentorie complessi problemi di indagine storica e di valutazione politica, mosso dall’urgenza etica, prima che politica, di accelerare i tempi di attuazione della sua rivoluzione liberale. Egli vedeva soprattutto nel movimento operaio una genuina forza di emancipazione capace di svolgere una funzione autenticamente liberale, nonostante «il primo movimento laico d’Italia, capace di recare alla sua ultima logica il significato rivoluzionario moderno dello Stato e di concludere in una nuova etica e in una nuova religiosità la lotta contro le morte fedi».

Libertà, autonomia, disciplina volontaria, religiosità laica, disponibilità al sacrificio: erano questi i concetti e gli ideali fondamentali della rivoluzione liberale che Gobetti voleva promuovere in Italia operando per la formazione di una nuova classe dirigente nelle quale quei concetti e quegli ideali fossero qualità del carattere, virtù essenziale della sua azione e dei suoi obiettivi. Contro il fascismo che esaltava l’autorità e la gerarchia totalitaria, Gobetti replicava che «il problema italiano non è di autorità, ma di autonomia: l’assenza di una vita libera fu attraverso i secoli l’ostacolo fondamentale per la creazione di una classe dirigente».

Il Sole 24 Ore, 14 febbraio 2016